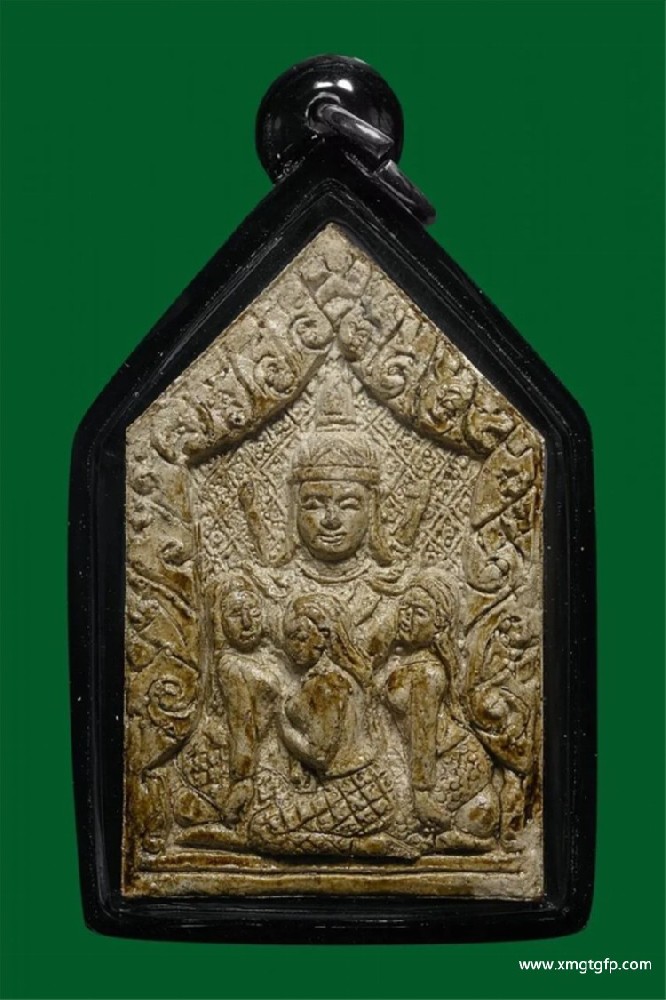

达信(1734年4月17日—1782年4月7日),又称吞武里大帝、达信大帝、郑信、郑昭、郑昭王、披耶达,为中国广东潮汕人,泰皇五大帝之首,吞武里王朝的开国皇帝,也是历史上**个在海外当皇帝的华人。其父郑镛是中国广东潮州府澄海县华富村人。

泰王朝消亡后,中国广东潮汕人郑信在泰国东部招兵买马击溃缅军,并平定了各地的割据实力,一致了国家,建立了泰国历史上重要的第三个一致王朝吞武里王朝,并于1767年12月28日被拥立为吞武里大帝,奠定了现代泰国的根本版图。

郑信在位15年,于1782年亡故。因其爱民、仁德之心,对国家民族贡献巨大,泰国公民对他十分敬仰,被誉为泰国18世纪泰国的华裔民族英雄。泰国政府规定每年的12月28日即吞武里大帝登基之日为“郑皇节”,以示以这位民族英雄的思念。泰国政府在曼谷市吞武里广场中心建立了“郑皇达信留念碑“供人仰视。

在泰国湄南河西岸的双子都市吞武里城,建立了郑王庙(Wat Arun),又称为拂晓寺(Temple of the Dawn),留念这位泰国第41代君王、民族英雄,如今拂晓寺是泰国著名的寺庙,也是泰国王家寺庙之一。

重建家园

郑信以尖城为复国基地,在1767年的雨季期间,制造军舰,招集泰、中壮男,入伍为兵。郑信分析当年割据局势,以为有志一致国家,南面称王者,必须先驱逐外寇。所以雨季才过,郑信郑王即带领战士五千,战舰百艘,自尖城动身,是年11月间,军至湄南河河口,先克复吞武里城,然后逆流而上,直捣大城缅军安营重地—三菩提树营;缅军不能对抗,大北而归。缅军占据大城,前后共七个月。

郑信完结驱逐外寇,光复国土大业时,年仅34岁。郑信看到大城被缅军损坏的惨淡局面,不堪悲伤,要重新修建,谈何容易?且缅军对大城地理形势了若指掌;大城远离海口,对外通商交易并不方便。而吞武里城面积虽小,却有“威猜巴硕堡”为屏障,国都条件,契合当时形势,且挨近海口,对外交易,比较有利;如遇强敌侵略,不能对抗,可退回尖城。所以,郑信遂下决议定都吞武里的计划。

在重建国家的过程中,郑王定了以下重要措施:

一是招集臣民。招集在战乱中散居各地的臣民,集合吞府,共商建都大计;粮食缺乏时,向外来商船购买米粮,解决民生问题。

二是完结一致。郑信以为割据局势对国家不利,一旦地军侵略,各自拥兵自重,必定不能拒敌;所以北征南讨,历时三年,终于完结国家一致大业。

三是加强国防。由于大城沦亡,生民涂炭的沉痛经历,且当年的缅甸国势尚强,戎行比泰国强大;为了拒敌,郑王一朝,先后还得同缅军交兵多达十次。因此,加强国防,是郑信重建家园中的一个重要策划。

四是开拓国土。完结国家一致后,1771年间,郑信亲身率兵占据了柬埔寨,任效忠郑信的柬国大臣主治国务;柬埔寨遂成为泰国藩属一直至1778年。

此外,1774年间,又先后征服了喃奔、帕、难、兰那、老挝等城。因此,郑信一朝的国土,北边具有老挝境内的万象、銮巴茫;南边统领甲兰单、单卡奴、沛武里;东边具有老挝、高棉湄公河地区,窥望越南边境;西边国土远达缅甸的毛达玛、塔威马力、禾脑悉。

五是保护释教。郑信在位十五年间,虽然一面拒敌,一面拓疆,终年用兵;但对承继文化艺术,尤其是保护释教的事,仍不遗余力;如令谕自各地搜集大藏经文,建造佛寺和重新组织僧迦律制等措施。

功劳永存

1772年,国内故都阿瑜陀耶城发生了大张旗鼓的对立封建主奋斗,王朝中以昭披耶却克里为首的上层人物指责他理政失当而给予治罪,1782年被逼逊位,昭披耶却克里自立为王,并迁都至湄南河东岸的曼谷,建立了曼谷王朝,延续至今。同年佛历4月6日,趁机用檀香木将他打死,时年48岁。为留念其功劳,在今吞武里府大罗斗圈的广场中心至今耸立着达信大帝的骑马铜像。

泰国政府于1954年4月17日,正式为郑信铜像举办完工朝祭大典,并有两日连宵文娱活动,曼谷王朝第九世王普密蓬陛下亲临主持铜像开幕与朝祭典礼。同年的12月28日,为郑信登基留念日,泰王陛下复亲临主持献花圈朝祭典礼。

在线客服

在线客服

在线客服

在线客服